展覧会

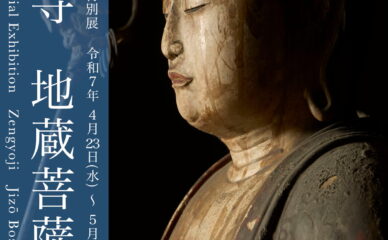

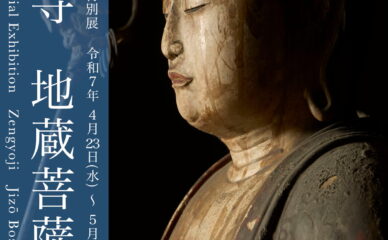

展覧会 4/23~5/31 特別展「善行寺 地蔵菩薩坐像」(カフェメカブ)

展覧会情報奈良市のカフェ&ギャラリー メカブで奈良県桜井市・善行寺の地蔵菩薩坐像が特別公開されている。いわゆる出開帳で約一か月間、仏さまを間近で拝観することができる。5月25日には予約不要のDJ&トー...

展覧会

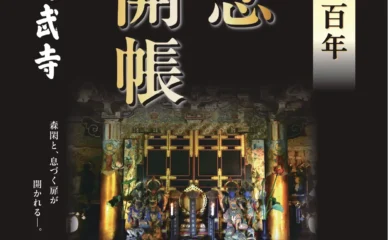

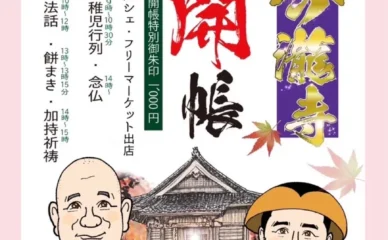

展覧会  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開  特別公開

特別公開